北美凤凰笔会 丁丁

引子

天已经黑了。

细细弯弯的月牙随着一点微风碎在了河里,看起来跟旁边那艘捕蟹的乌蓬船几乎只是一步之遥。河里的舟子全都系了缆,齐整地一排排地泊在河沿。沿着河岸看去,家家户户的窗口都映出或亮或暗的灯火。狭窄的弄堂里传来孩子的哭声、女人哄孩子的声音、喝醉了的男人的骂声,还有妯娌之间的悄悄细语。

这时,不远的地方突然传来了隐约的胡琴声。胡琴声一开始并不算大,但是淡淡的月色、悠悠的运河、还有昏黄的人间灯火给了它恰到好处的衬托,让它能清晰地传到每个人的耳中。吃奶的孩子慢慢止住了哭泣,而妯娌之间悄悄话的声音也越来越低。喝酒的男人停止了叫骂,红着脸低着头在那里嘟嘟囔囔。

边走边拉胡琴的瞎子戴着一副墨镜,旁边有一个矮小的女人扶着他的肩膀给他引路。就要上桥之前,一群孩子突然跑了过来,接着是几句嫩嫩的无锡话响起:

“阿炳,我俚想听狗叫。”

“猫叫!”

“马叫!”

那个瞎子一边走上桥,一边左手急速地抖动起来,胡琴随即发出了惟妙惟肖的狗叫、猫叫,然后是几声高亢的马嘶。孩子们全都在瞎子身后一个个笑得乐不可支。

那个瞎子的嘴角也露出一丝难得的笑意。

过了桥,他又重开了一首新曲。曲子婉转而悠扬,入耳却是平静而恬淡。胡琴的声音随着他的脚步远去,变得越来越隐约,似乎总觉得还有那么一点点声在耳边,直到最后,连一点声响也听不见了。

(囡囡,躲哪去了,回家了!)

(今天瞎子阿炳都走了,去睡觉了!)

录音

不夸张地说,在没有广播电视的时代,当年老无锡的小孩子们都是听着阿炳的曲子长大的。

这其中有一个叫黎松寿的孩子,后来成为了南京师范大学音乐教授。根据黎老的回忆,他住的地方和阿炳隔了24户人家,他很小就认识了阿炳,而阿炳总是亲切地称他为“松倌”。阿炳家的大门对于来玩的孩子们总是敞开的,但他跟孩子们交代了,自己的二胡和琵琶不准碰,黎老记得很清楚,阿炳亲口说:“吃饭的家伙碰不得”。

黎松寿教授年轻时的照片

黎老九岁开始学习二胡。尽管从未正式拜师,但阿炳依然给了他不少指点 – 可以想象,黎老就是在那段时间学到了阿炳的曲子。

“阿炳失明后,一直在进行着创作,有时候他会拉一些很奇怪的曲子,问他拉的什么,他总是说自己是瞎拉的,但是现在想起来,这是他在不断进行着创作。”黎老回忆着,“他的音乐中充满着自由发挥,即使是成型的曲子,他也不会按照一成不变的模式来拉。比如说二泉映月的旋律,他从火车站回到崇安寺的一路上,可以拉出六七种不同的变奏,虽然大体结构相似,但是每个变奏之间都有不同。他就是这样以一种永不满足的状态在进行着音乐的创作。”

黎松寿教授回忆当年发生的事情

“大约1949年的春天,我在南京古林寺音乐学院,通过杨荫浏先生介绍,跟刘天华先生的大弟子储师竹教授进修。有一天我去还课,因为天冷,我在外面先灵活灵活手指,无意中我拉了阿炳二泉映月的主旋律。储老师马上说松寿啊,你这支曲子叫啥子名字?我说这支曲子没有名字,是我们无锡一个卖艺的艺人拉的。储老师问这个人是谁呢?我说是瞎子阿炳。讲到这里,杨荫浏先生在房间里走出来了。杨先生说:‘你们是在说阿炳吗?他还是我的琵琶老师呢,我跟阿炳很久没见了,而且我八年抗战在内地,阿炳近况怎么样?’我说,他的身体越来越不灵了,而且经常吐血。杨先生说,你这次回无锡的时候,先把他的二胡曲子记谱写下来,将来如果我们有了外国的录音机,再去想办法把它录下来吧。”

当时的瞎子阿炳正处于人生的谷底。常见的说法是他的新闻说唱惹怒了当局,把他抓到了戒毒所活活关了两个月,放出来后也禁止他在街头卖艺。戒毒所痛苦的两个月并未戒除他多年的鸦片瘾,回到家里后,瘾头上来的他砸坏了自己的二胡,于是他干脆连二胡也不摸了,只靠替人修理乐器勉强维持生计。另外有个说法是老鼠咬坏了他的二胡,让他觉得老天不让他拉琴了 – 但是究竟哪种说法是真的,现在已经无法考证了。

“后来我再三跟杨先生建议,我说阿炳啊,我们的瞎子阿炳啊,最近这两年里身体越来越不灵了,每况愈下。如果再不把他的艺术抢救下来啊,将来恐怕会造成损失,难以挽回啊。杨先生考虑了一下,他同意了,于是就约好去给阿炳录音。”

当时采用的录音机叫钢丝录音机,商用机最早由美国的Telegraphone公司在1903年生产。等到了50年代,钢丝录音被磁带录音迅速取代,但是钢丝录音机在当时的国内还是十分罕见的东西。

这个钢丝录音机是美国1948年生产的Webster-Chicago型号7。我已经无法确认给阿炳录音时候究竟用的是什么型号,但是机器本身构造应该是很像的。

“录音时候,阿炳连二胡也没有了,我们再帮他借二胡。借给他之后,阿炳说让我先练两天我再录。”

1950年9月2日7点半,大家终于开始正式为阿炳录音。录音的地点是三圣阁,主持录音的是杨荫浏(中央音乐学院教授),操作录音机的是曹安和(中央音乐学院研究员,杨荫浏先生的表妹),在场还有黎松寿及其女友曹志伟(后来两人于1951年成婚),曹培灵先生(曹志伟父亲,当地的牙医,也是阿炳的铁粉),祝世匡先生(后来的无锡古琴研究会会长),以及阿炳的老伴董催弟在场。

“录音的时候,阿炳就问杨先生:这个录音是怎么一回事啊?杨先生说,你管你拉。于是阿炳说好的。录音机放在桌子上,曹安和先生就管录音机。那一天杨先生好像导演,他跟曹先生说,一二三,然后阿炳开始。阿炳拿起胡琴,上去两下子就调好了弦,就马上开始了。”

“拉完后,杨先生问阿炳,这支曲子叫什么名字?阿炳就说,没有名字,我就是这样随便拉拉的。杨先生说,这不行的,你拉的曲子总归要有个名字才好。阿炳很长时间没有开口,歪着头。杨先生给他点着了一根香烟。他就这样拿着香烟,过了许久,说,这样吧,就叫《二泉印月》吧。”

“杨先生说,这样有点像抄别人的名字,广东音乐有一支曲子《三潭印月》。一个印字我们改掉它,我们无锡有个映山湖,用映山湖的‘映’换那一口印的‘印’。《二泉印月》就改成《二泉映月》。”

“阿炳就说,好,好,好,你的学问大,就听你的。”

黎老模仿阿炳当年叼着烟给曲子想名字的表情

“钢丝录音机倒带后,杨先生说阿炳可以听听了。阿炳说真的啊?杨先生说真的。音乐一放出来,阿炳激动地瞪大了瞎眼,去桌上摸那个机器,抱牢那个机器,说,催弟,催弟,这是我的声音啊,哎呀,杨先生这里面好像有仙气啊。阿炳当时激动得不得了,乐曲播放停当之后,他仍旧抱紧了机器不肯放手。”

有整整两年多没有摸琴的阿炳,其实早已经不复自己的技艺巅峰,但是他依然一遍录制完成了《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》三首二胡曲(算上被抹掉的《梅花三弄》就是四首),第二天又在曹安和家中录制了《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》三首琵琶曲。据说阿炳一共能演奏270多首曲子(还有一种说法是700多首),但无论如何,我们现在能听到的只有这六首了。而阿炳真正赖以成名、曾经广为人知的新闻说唱,更是随着当年老无锡人的相继离世,连心头那些模糊的记忆都已经烟消云散了。

“阿炳还拉了他最拿手的《梅花三弄》。但是呢,结果非常遗憾。那时的钢丝不够,就抹掉了这首曲子。”

黎老在另外的回忆中说过:“在他生前,最受群众欢迎的是他的‘说新闻’。他的开场白是:说起新闻,话起新闻,新闻出嘞,啥府啥县,啥个地方?然后四字一句往下说。我们为阿炳录音时,没把他演唱的说新闻录下来,实在是一大憾事。”

当年用于录音的钢丝卷

当天的录制完成后,当时众人一起约好半年后再继续录。但是第一次录制仅仅三个月后,阿炳就因病离世,终年57岁。

阿炳《二泉映月》的原版录音,1950年。尽管听起来音质堪忧,但是阿炳对轻重音细腻的处理依然让我动容。

演出

1950年9月25日,阿炳的铁粉曹培灵先生组织了当地牙医学会的成立晚会,特意请来阿炳登台表演。

阿炳登台时,会场挤满了特意来看阿炳演出的当地老百姓。他先是弹了曲琵琶,然后又拉了二泉映月。两首曲子后,台下观众掌声雷动,要求再来一曲。当时的阿炳已经相当力不从心了,但他还是再次上台,硬撑着又拉完了一曲《听松》。

那是阿炳第一次坐在台上演奏,也是他不长的一生中,唯一的一次登台表演。

照片

有一种常见说法是,阿炳一生唯一的一张照片来自于日军占领无锡时所发的良民证。这个说法甚至出现在了维基百科上。但是我却另外在“无锡县国民身份证底册”也找到了阿炳的照片。

无锡县国民身份证底册(1947年)上有阿炳的照片,名字一栏填的“华阿炳”,职业是“演奏”。阿炳左边的“华董氏”就是阿炳的老伴董催弟。唯独阿炳照片旁边的纸能看到些破损,很有可能是阿炳这张照片被撕下翻拍后又重新粘了回去。我个人的判断,这张才是阿炳唯一存世的照片。

这是一张网上流传的,令我感到迷惑的阿炳的良民证照片。我追溯到其最早的出处来源于中国网络电视台“记忆”栏目下标题为“阿炳1950”的纪录片(见参考资料)。这个纪录片的制作相当用心,用演员加黑白摄影尽量还原了当年的样子。但是这个良民证的样式和我查到的并不一致,我觉得应该是纪录片根据网上流传的良民证的说法特意做出来的。对于纪录片的场景还原,我们并不能轻信。比如在这个纪录片中,录音时的还原场景中阿炳戴着标志性的墨镜。但是从当事人黎松寿的回忆中可以判断,阿炳录音时应该是没有戴墨镜的,否则黎老就不大可能看到阿炳听到自己的录音后瞪大了瞎眼。

这张流传最广的、据说是良民证上的阿炳照片,应该是用无锡县国民身份证底册上那张修复放大出来的(你可以用肉眼直接比对)。照片中,阿炳的墨镜看起来一高一低,真不是他故意耍酷。仅仅根据这一点说阿炳有多酷的那些视频真的很让我无语。事实上,你可以仔细看照片 – 他的墨镜只剩了左边的眼镜腿,右边的镜腿已经缺失。

故居

1978年十一届三中全会后不久,无锡文物管理办公室的夏刚草提出,要“将阿炳故居保护和修缮,并且像欧洲的几位大音乐家故居那样向世人开放”。大概夏刚草先生完全没想到的是,这个提议直接引起了轩然大波。文革时,《二泉映月》一直被批为“黑曲”、“迷魂曲”,这种影响并未完全消散。反对人士们公开申明,阿炳就是个社会渣滓,生活毫不检点,保护修缮其故居根本是塌了无锡人的台,丢尽中国人的脸。尽管当时也有不少人支持夏先生的提议,但是在1983年、1986年无锡市文物保护单位名单上,一直没有出现阿炳故居。

2014年,原无锡市文管办研究员夏刚草为当地运河历史和维护接受电视采访。

到1993年4月,政协会议第八届委员吴祖光等七人联名出了一个名为“建议修缮阿炳故居,克服极左意识的干扰“的提案后,无锡市文管会终于正式提出修缮阿炳故居,而得到了无锡政府批准。1994年开始,阿炳故居终于被列入无锡市文物保护名单,但修缮故居的事情却由于没有资金而无法开始。到了2002年,阿炳故居又被正式列入了江苏省文物保护名单。

阿炳故居

而2002年11月8日,阿炳故居及文物保护范围内的墙上突然被写上了红色的“拆“字。而无锡崇安区改造指挥部向住在这里的老居民发出了最后通牒:10天内必须搬家,10天后他们将拆除所有这些老建筑。到了11月18日,拆除正式开始。到了11月20日,所有老屋的屋顶都已经被拆除而不复存在。

阿炳故居正在被拆除中,可以清楚看到屋顶的瓦都被卸下。这张照片来源于2002年当地的新闻照片。我是在互联网备份档里一番好找后翻出来的,现在网上早就搜不到了。

在接到群众举报后,无锡市文化局文物处处长杨建明在11月20日赶到现场,对着拆房队扯着嗓子直接喊停,这才把阿炳故居留下了四面外墙。这件事情在当地引起了巨大反响,也让阿炳故居修缮的事情真正得到了一些重视。

2006年,阿炳故居被列为全国重点文物保护单位,而阿炳纪念馆在2007年终于正式开放。令我足以欣慰的是,重新修缮的故居尽量维持着阿炳居住时的样子,陈设简陋,光线暗淡。

复原的阿炳故居内景,你能看到靠墙放着的琵琶和二胡。

墓地

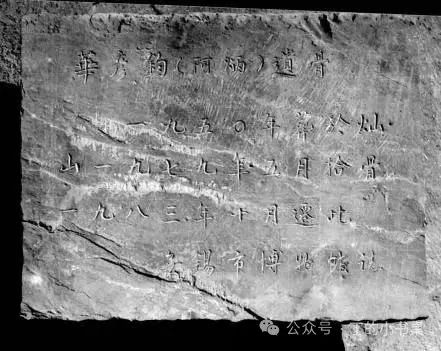

阿炳死后被草草葬在了无锡西郊灿山道教墓地。文革期间,他的墓地被人铲平。1979年,阿炳的旧墓碑由无锡书画家韩可圆先生于一农户猪圈内寻得,而后找到了被平的墓葬,迁至锡惠公园。1983年,又再次迁往现在位于惠山的阿炳墓。

搬迁过程中,阿炳遗骨和棺木碎片被装在瓦罐中

碑上文字:华彦钧(阿炳)遗骨,一九五零年葬于灿山,一九七九年五月拾骨,一九八三年十月迁此。无锡市博物馆

现在阿炳墓地的墓碑

墓地旁立着雕塑家、书画家钱绍武先生(也是无锡人)所制的阿炳铜像。铜像上的二胡弦都是铜丝,刚刚建成就被人偷走卖钱去了。而后有一次钱绍武先生重游阿炳墓,工作人员问起他能不能把雕像上的二胡弦修好。他仔细看了看,说不用修复,艺术的残缺本身也是一种美。而工作人员也问他,要不要把阿炳像围个围栏保护起来,不然人人都来摸一摸,怕是会坏掉。钱先生说,阿炳本来就是一个民间艺人,从来都是身在民间,所以他不同意修围栏。于是在钱先生的坚持下,残缺的雕像一直保持了照片中的面貌。

我想说一句,钱绍武先生是一位真正懂艺术的人。

谣言

网上有不少地方称《二泉映月》并非阿炳原创,而是来源于风月场中妓女唱的淫曲《知心客》。我再三追查后,发现这条流言最早的来源是2010年2月一个署名冬苗的人在《苏州杂志》发表,说是作家陆文夫所言。其实,对于这样的说法,我们很容易验证其真假。我们不妨一起听一下《知心客》的原曲:

根本不需要听完,其实只要一听开头你就可以判断出,《知心客》和《二泉映月》并无关系,而是周璇唱的《天涯歌女》的原曲。事实上,在《天涯歌女》的背景介绍中,就有田汉作词、贺绿汀根据苏州民间小调《知心客》改编的记载。这里《知心客》老唱片的演唱者是范醉春,原名庄宝宝,又名庄再春,是民国时期著名苏滩演唱女伶。《知心客》的主题,是风尘女子渴望遇到知心人将其从青楼中解救然后从良,而这类题材在扬州清曲中十分常见。说它是淫曲的,恐怕从未真正了解这首曲子,只是人云亦云而已。《知心客》的唱词我也附在文章最后,究竟是不是淫曲,你大可以自行判断。

《天涯歌女》这首歌是1937年电影《马路天使》里的插曲,由当时17岁的周璇演唱。

另一个阿炳自尽的谣言也同样来自于作家陆文夫,在网络很多地方都能找到。陆的原话如下:

据他妻子董催弟说:阿炳是上吊自尽的。他虽给天津客人(杨荫浏、曹安和二人从天津来),录了《知心客》等曲子,一个铜丸没有捞到。那天起身,阿炳想弹弹三弦,取下一摸,咦,蒙上的蛇皮被老鼠啃了一个大洞。阿炳想,这样寒冬腊月,怎么还会有老鼠出现?一定是老天爷跟他过不去,不准他弹曲,不让他活下去啦……,再加上烟瘾发作,哈欠连连,一把鼻涕一把眼泪,家中断粮已久,颗粒全无,借贷无门,饿得实在受不住,趁催弟出去讨点冷粥冷饭的当口,一个想不开,抽出道袍上的腰带,梁上一挂,去见阎罗王嘞!

这个阿炳自尽说的出处只有这么唯一的孤证,据陆文夫说是董催弟亲口告诉他的。可在我看来,这个说法有很多明显的错误。首先,录的所有曲子里,根本没有《知心客》。根据录音当事人的回忆,有前面提到的三首二胡三首琵琶,还有一首被抹掉的《梅花三弄》,并没有出现《知心客》。阿炳的乐器被老鼠咬的说法也出现过不只一次,更常见到的说法是从戒毒所里出来后乐器被老鼠咬坏。而道袍更是无从说起 – 阿炳因为身染梅毒盲了双目的同时又染上大烟瘾后,被逐出了道观就早已不穿了。更重要的是,一个已经病重体弱的瞎子,想要在一个房梁很高的老屋里悬梁自尽,实际操作起来是有极大难度的(大家可以去仔细看旧居那几张照片)。以我的判断,这段漏洞百出的话完全是生生编造出来的。

2011年12月的《江南晚报》对于阿炳去世做了细致的考证。

老无锡人、记者华钰麟去探访了阿炳的邻居,确认了阿炳病逝的过程。当时董催弟回了老家,阿炳是死后被邻居发现、而后被其亲戚来处理的。而黎松寿的夫人曹志伟曾特意把黎老生前的一些书信复印整理。其中黎老和友人书信里有一段是说他再次见到董催弟后,催弟跟他哭诉阿炳已经病逝。黎老当时问催弟阿炳的后事如何处理的,催弟说:“当时全亏他大伯(火神殿当家道长阿炳堂兄)和几位师兄一手安排。”黎老的说法跟邻居的说法是对得上的,但是却跟陆文夫的说法完全对不上。

而记者为阿炳自杀的流言也曾向黎老遗孀曹志伟请教,已经年迈的她听了相当生气,说陆文夫怎么可以这么乱讲呢?说阿炳上吊自杀简直是胡闹,阿炳一直病重,哪有力气去上吊?

阿炳虽然没有后代,但是董催弟是有孩子的,她是丧夫、孩子长大之后才改嫁了阿炳。董催弟的后人曾经多次到无锡看望两位老人,阿炳过世后也曾一起去帮忙料理阿炳的身后事。《江南晚报》的记者联系上了其中年纪最大的后人钟桂芳,对方听了阿炳自尽的说法后连说:“没有的事情,从未听说过。”

这些明确的考证结果狠狠地打了陆文夫的脸。在国内文坛算是有一定知名度的陆文夫为什么要编造这个流言,这个我就不太确定了 – 我只能猜测对阿炳往事感兴趣的他在与友人闲谈中编了这些虚构的故事,而后为了增加真实性,最后干脆把他自己也编进去了。

2014年《中国音乐学》第2期刊登了梁茂春的《杨荫浏采访录》。当谈到关于阿炳的谣言的时候,杨先生的原话是“无锡有一个人在那里说了很多谎话、假话。他说《二泉映月》的调子是源于小调《知心客》,实际上《二泉映月》和小调《知心客》在音调上毫无关系。他还抬出了无锡市政协,说是无锡政协地方志上肯定了的资料。这是有人在那里瞎搞的。他也不敢正面回答我的问题。”

令人遗憾的是,上面的两则谣言至今还在网上辗转流传。

有不少记载说,日本著名指挥家小泽征尔来到中国听到了《二泉映月》,整个人当场跪下痛哭,说:“这样的音乐应该跪着听。“

这段记载根本是以讹传讹。小泽征尔听《二泉映月》现场落泪确有其事,但是他并未下跪,而是用日语说:“这首曲子应该正坐而听。”但是这句话被翻译错误地翻译成了“这首曲子应该跪着听。”日本人的正坐,也称跪坐,是从中国古代传过去的礼仪,在很多传统活动中(比如茶道表演)一直保留着。翻译的这句不当翻译,被当时的工作人员四处传说,再经由八十年代各大报刊的编辑们润色添加,最后就成了小泽征尔跪着听《二泉映月》的故事。

1978年小泽征尔在中央音乐学院听姜建华演奏《二泉映月》掩面落泪的瞬间。

二胡演奏家姜建华回忆当年小泽征尔来访。大家可以自己看,姜老师压根儿没提什么下跪的事情。

关于小泽征尔根本没有下跪这回事儿,辟谣的文章其实已经很多了:当事人的回忆,再加上当时的多张照片都给出了明确的证据。但是所有这些,依然挡不住小泽征尔为了《二泉映月》而下跪的故事在网上流传。

我知道,也许是因为人们单纯喜欢这个故事。

《二泉映月》随着旅行者号探测器而遨游太空的说法也经常出现在网上,尤其是一些短视频中。但是在美国喷气动力实验室网站上,可以轻松找到旅行者号金唱片的全部曲目列表,其中来自中国的曲子,是管平湖先生演奏的古琴曲《流水》。

管平湖(1897-1967),著名古琴家、画家。

也就是说,《二泉映月》随旅行者号进入太空也是个谣言。这个谣言的来源可能是我国的绕月探测卫星嫦娥一号搭载了32首曲子,其中就有《二泉映月》,而后开始以讹传讹。

但是,依然挡不住《二泉映月》随旅行者号入太空的故事依然不停地在网上流传。

我知道,也只是因为人们单纯喜欢这个故事。

尾声

1984年,中央音乐学院教授、研究员,中国音乐家协会常务理事杨荫浏先生去世。他生前有《中国古代音乐史纲》这样的巨著,也有《阿炳曲集》这样的关于中国传统民乐的诸多著作。

2004年,中央音乐学院研究员,音乐理论家,崇明派琵琶最后一代传人曹安和女士去世。她生前有大量像《时薰室琵琶指径》、《现存元明清南北曲全折乐谱目录》这样学术性的著作。

2010年,南京师范大学退休教授黎松寿病逝。他遗孀曹志伟说,黎老生前见到了一本关于阿炳的书,“当时是别人牵头出的,他对于这部书很不满意,认为其中对阿炳的描述很不客观。”曹志伟提到,黎老是一个非常较真的人,不能容忍一点不真实的记录。后来她和黎老一直在整理一本阿炳编年书稿,但是时至今日,我查遍网络也未见这部编年书稿的踪影。而黎老不满的那本书,我再三确认后,觉得应该是作家黑陶的《二泉映月:十六位亲见者忆阿炳》。在这本书里,黑陶是充满了激情来描述阿炳的。而黎老的不满,我觉得是因为书中对阿炳的过度美化。

随着这些当事人相继离世,阿炳所有的往事都已如石沉大海。网上能查到关于阿炳的文章很多,但几乎每篇文章都或多或少加入了作者的想象而偏离了真实,甚至因为混入了谣言而彻底走向了谬误。我知道,我能做的事情非常有限,只是在电脑前用自己的检索、追查、比对和推理,用当事人的说法或者用多个消息来源尽量还原、拼凑那一点点少到可怜的真实。阿炳的时代其实离我们不算久远,却因为没有一个可靠详实的记载,他的往事,已经开始随着时间变得越来越模糊不清。从古到今人类所有的历史,难道不正是一直如此吗?

那部黎松寿遗孀提到的阿炳编年书稿大概从未出版。我想,哪怕是将来,我们也多半是见不到这本书了。

(全文完)

参考资料

黎松寿夫妇曾为阿炳记谱录音留下传世二泉映月https://www.chinanews.com.cn/cul/2014/02-10/5819428.shtml

https://core.ac.uk/download/pdf/41459864.pdf

https://www.sohu.com/a/500830793_121124422

ttps://www.douban.com/group/topic/23100432/?_i=4767800uuXlndc

ttp://zyb.taihufengjing.com/Article?Id=f8b3d3f5-3f24-454e-9abe-a883df7c12b9

吴跃华,“音乐行为”文化误读的典型案例—小泽征尔“跪着听”《二泉映月》的文献调查与分析,10.16564/j.cnki.1003-2568.2017.04.020

https://voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/whats-on-the-record/music/

郎呀倷终那有别条心

打开微信扫一扫

点击右上角分享

此文章到朋友圈